Zentralschweizerische Gesellschaft für Familienforschung

Referat von Dominik Matter (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern ZHB)

Samstag, 28. Februar 2026, 14.00 Uhr

Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 8

Was mache ich mit den Ergebnissen meiner Forschung – Stammbäume, Ahnenlisten, Transkript-ionen, Texte, etc.? Diese Frage hören wir oft. Für Daten und Dokumente in digitaler Form gibt es darauf keine einfache Antwort. Wir möchten uns mit dieser Thematik intensiver beschäftigen und erste konkrete Schritte machen. Dominik Matter zeigt Möglichkeiten auf, wie digitale Dokumente in Kooperation mit der ZHB öffentlich zugänglich gemacht und auch archiviert werden können. Dabei geht es um zwei unterschiedliche Formen von digitalen Dokumenten:

- Druckfertige Dokumente von abgeschlossener Forschung

- Teilergebnisse von nicht abgeschlossener Forschung – sogenannte Forschungsnachlässe

Den ersten Schritt haben wir bereits getan. Seit Juli 2025 sind alle Ausgaben unseres Mitteilungsblattes seit 1999 in ZentralGut (www.zentralgut.ch) aufgeschaltet und recherchierbar. Schauen Sie mal rein. Auf dieser Plattform sollen künftig auch Ihre druckfertigen Publikationen veröffentlicht werden können. Mit Lösungen für Forschungsnachlässe möchten wir verhindern, dass bereits erarbeitete Teilergebnisse wegen Forschungsabbruch verloren gehen. Der Referent stellt ZentralGut vor und skizziert Möglichkeiten von Kooperationen mit der ZHB. Und wenn geeignete Forschungsnachlässe vorliegen, soll ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht werden. Darüber hinaus wird vorgestellt, wie Sie sich auch selbst im Sinne eines Citizen-Science-Projektes aktiv daran beteiligen können.

Das Referat soll Anlass geben, Ihre Interessen und Bedürfnisse zu klären. Der fachkompetente Referent freut sich auf Ihre Fragen und steht für eine Diskussion gerne bereit.

Die Mitglieder der ZGF werden ermuntert, auch Verwandte sowie Freundinnen und Freunde an die Veranstaltung mitzunehmen. Gäste sind herzlich willkommen im Vortragslokal in der Universität Luzern.

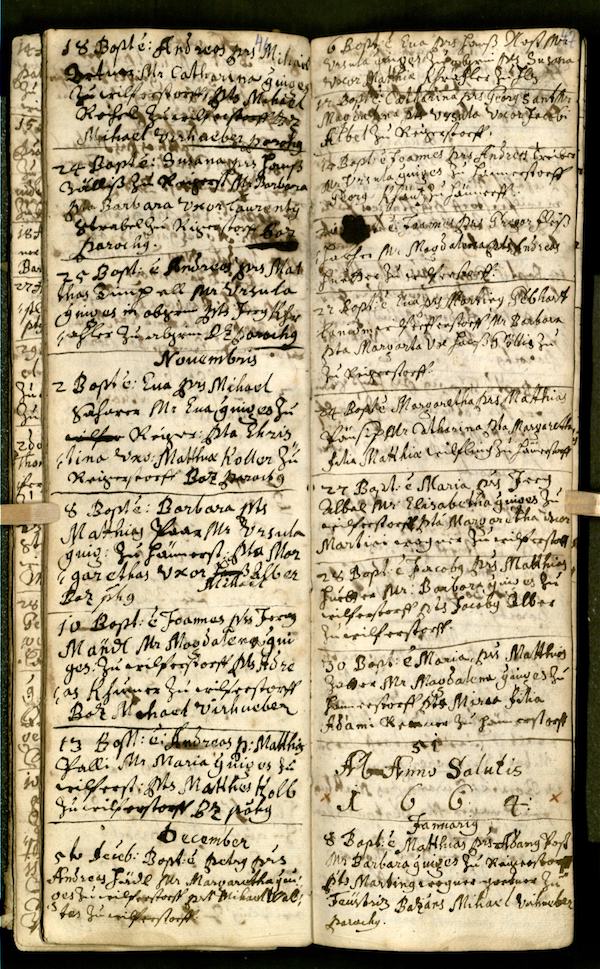

Sie möchten Ihre alten Familiendokumente lesen können oder in Archiven forschen? Im Kurs des Stadtarchivs hat es noch freie Plätze.

Sie möchten Ihre alten Familiendokumente lesen können oder in Archiven forschen? Im Kurs des Stadtarchivs hat es noch freie Plätze.

Kursleitung:

Pia Gemperle, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs Luzern

Kursort:

Stadtarchiv Luzern, Ruopigenstrasse 38, 6015 Luzern

Nächste Kursdaten:

Freitag, 13.3.2026, 8:30-11:30 Uhr

Freitag, 20.3.2026, 8:30-11:30 Uhr

Freitag, 27.3.2026, 8:30-11:30 Uhr

Kurskosten:

Fr. 200.–

Referat von Toni Kurmann (Horw)

Samstag, 28. März 2026, 14.00 Uhr

Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 8

Die Kurmann, die sich vor dem 20. Jahrhundert schwergewichtig im Luzerner Hinterland aufgehalten haben, sind recht gut erforscht. Seit 2009 gibt es eine familiengeschichtliche Arbeitsgruppe Kurmann und einen Stammbaum im Internet.

Die Ahnen des Referenten allerdings gehören zu einer bisher wenig erforschten Linie. Sie und zwei andere Kurmann-Linien bewirtschafteten während mehr als 200 Jahren drei Höfe auf Hofstette in Willisau. Im Referat werden die Kurmann-Linien auf Hofstette und die Geschichte dieser Höfe behandelt.

Im Ortsbürgerregister, das der Kanton Luzern vor über 120 Jahren eingeführt hat, sind über 300 «Kurmänner» als Ortsbürger verzeichnet. Gemäss dieser und weiterer Quellen haben im 19. Jh. nur wenige «Auswanderer» das Luzerner Hinterland oder gar die Schweiz verlassen.

Der Referent informiert, wie die Ausbreitung eines Familiennamens - auch mit unterschiedlichen Schreibweisen - erforscht werden kann. Datenbanken und künstliche Intelligenz helfen, aber lassen sich auch gesicherte Zusammenhänge erkennen?

Ahnenforschung, die weit in die Geschichte zurückgeht, führt oft zu unsicheren Ergebnissen. Der Referent zeigt, wie er mit solchen Unsicherheiten umgeht.

Toni Kurmann freut sich auf Ihre Fragen und steht für eine Diskussion gerne bereit.

Die Mitglieder der ZGF werden ermuntert, auch Verwandte sowie Freundinnen und Freunde an die Veranstaltung mitzunehmen. Gäste sind herzlich willkommen im Vortragslokal in der Universität Luzern.

Referat von Fiona Vicent

Samstag, 25. April 2026, 14.00 Uhr

Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 8

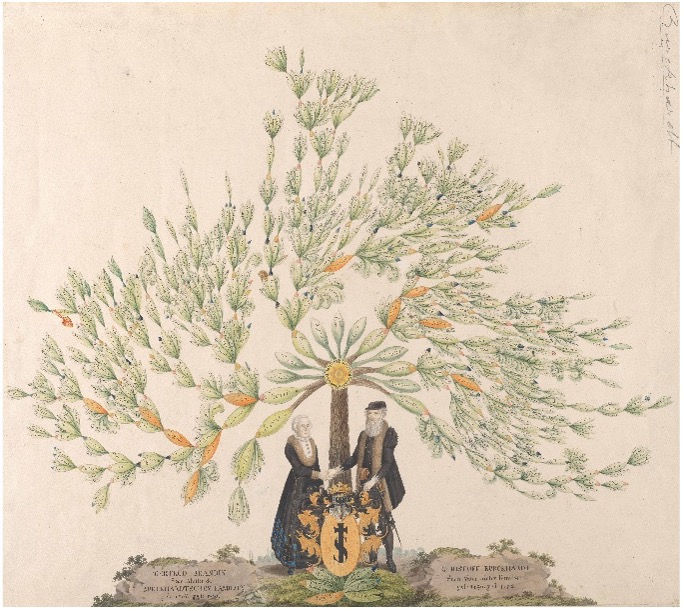

Sie schrieben Familiengeschichten, setzten sich mit ihrer eigenen Abstammung auseinander, zelebrierten Familienfeste, gründeten Familienstiftungen – und sie fertigen detaillierte und reichgeschmückte Stammbäume an. Sie, das waren traditionsbewusste, alteingesessene Familien im 18. und 19. Jahrhundert, wie sie in Basel vorkamen.

In ihrem Referat blickt die Historikerin Fiona Vicent genauer auf solche Stammbäume aus Basel und stellt die Fragen: Was ist auf diesen genealogischen Diagrammen eigentlich genau zu sehen? Welches verwandtschaftliche und familiengeschichtliche Wissen und Verständnis wollen diese Stammbäume vermitteln? Mit welchen Mitteln tun sie es? Wer hat sie konzipiert und schließlich hergestellt?

Die Referentin, die zu genealogischen Praktiken alteingesessener Basler Familien doktoriert hat, gibt einen Überblick über die grosse Vielfalt an Stammbäumen vom 18. bis ins beginnende 20. Jahrhundert und präsentiert eindrückliche Beispiele. Vor diesem Hintergrund werden die Erstellung und die Bedeutung von Stammbäumen in einen größeren Rahmen bürgerlicher genealogischer Praktiken eingeordnet. Dabei geht es letztlich immer auch um die Frage, welche Vorstellungen von Familie und Verwandtschaft auf diesen Stammbäumen dargestellt werden.

Die Referentin freut sich auf Ihre Fragen und steht für eine Diskussion gerne bereit.

Lesen Sie hier die Publikation der Referentin: Abstammung und Verwandtschaft. Genealogische Praktiken alteingesessener Basler Familien im 18. und 19. Jahrhundert

Die Mitglieder der ZGF werden ermuntert, auch Verwandte sowie Freundinnen und Freunde an die Veranstaltung mitzunehmen. Gäste sind herzlich willkommen im Vortragslokal in der Universität Luzern.

Inhaltsverzeichnis

Im "Damals-Blog" von Zentralplus, dem Nachrichtenportal der Zentralschweiz, hat unser Mitglied Olivier Felber im Namen der ZGF zwei spannende Artikel veröffentlicht.

Im "Damals-Blog" von Zentralplus, dem Nachrichtenportal der Zentralschweiz, hat unser Mitglied Olivier Felber im Namen der ZGF zwei spannende Artikel veröffentlicht.

Der Erste dreht sich um den Zölibat: Eigentlich geht man davon aus, keinen katholischen Pfarrer in seinen direkten Vorfahren zu haben. Wenn ein Pfarrer aber 7 Söhne hatte, wird er vermutlich in zahlreichen Ahnentafeln vorkommen...

Der zweite Artikel handelt von den Vornamen: Dass die Auswahl früher weniger gross war, ist sicher schon aufgefallen. Dass aber mehrere Kinder einer Familie den gleichen Vornamen trugen, ist doch überraschend...

Als Luzerner ihre Regierung stürzen wollten: Ein Beitrag über die Freischarenzüge.

Und besonders spannend: Als man in der Zentralschweiz Selbstmörder hingerichtet hat.

Vielen Dank für die spannenden Geschichten!

ZentralGut ist eine vielfältige regionale Kulturgut-Plattform, die – wie unser Kulturerbe selbst – sich stetig erweitert und aktualisiert. In den Texten, Bild, Ton- und Videodokumenten kann recherchiert werden, bestehende Objekte heruntergeladen und weiterverwendet werden.

ZentralGut ist eine vielfältige regionale Kulturgut-Plattform, die – wie unser Kulturerbe selbst – sich stetig erweitert und aktualisiert. In den Texten, Bild, Ton- und Videodokumenten kann recherchiert werden, bestehende Objekte heruntergeladen und weiterverwendet werden.

Die institutionsübergreifende Sammlung Zentralschweizer Zeitschriften in ZentralGut bietet die dauerhafte Präsentation unterschiedlichster sowohl bereits eingestellter oder noch produzierender Periodika aus oder über die Region erreichen. Die Sammlung umfasst Magazine der Hochschulen, wissenschaftliche Periodika und regionale Mitteilungen wie Stadt- und Quartierszeitungen.

Für die Familienforschenden besonders empfehlenswert sind zum Beispiel der Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004), der Obwaldner Volksfreund, das Luzerner Tagblatt und das Vaterland.

Für die Familienforschenden besonders empfehlenswert sind zum Beispiel der Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004), der Obwaldner Volksfreund, das Luzerner Tagblatt und das Vaterland.

Versuchen Sie die Volltextsuche, zum Beispiel mit dem Begriff «Ahnenforscher»: Seit Neuestem ist auch das Mitteilungsblatt der ZGF (respektive früher der Familienforscher) auf Zentralgut verfügbar.

Digitalisierte Zeitungen bieten bei der Familienforschung viele Möglichkeiten, da sie in der Regel auch im Volltext durchsuchbar sind. Das Angebot in der Zentralschweiz ist leider bescheidener als andernorts.

Digitalisierte Zeitungen bieten bei der Familienforschung viele Möglichkeiten, da sie in der Regel auch im Volltext durchsuchbar sind. Das Angebot in der Zentralschweiz ist leider bescheidener als andernorts.

Ein sehr grosses Angebot bietet das Portal www.e-newspaperarchives.ch der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ganz neu findet man dort auch den Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004).

Es gibt in der Schweiz weitere Plattformen, für die Zentralschweiz lohnt sich ein Blick auf zentralgut.ch u.a. mit dem Obwaldner Volksfreund, dem Luzerner Tagblatt und dem Vaterland, letztere leider in etwas bescheidener Qualität.

Im Moment können Bücher aus folgenden Kantonen online benutzt werden:

Im Moment können Bücher aus folgenden Kantonen online benutzt werden:

Gibt es weitere? Ergänzungen werden gerne entgegengenommen.

Eine Zusammenstellung weiterer grosser serieller Online-Quellen steht noch aus - hier nur einige Beispiele:

Das Projekt Ahnenlisten ist erfolgreich gestartet. Inzwischen wurden die Ahnenlisten von sechs Mitgliedern auf der Website veröffentlicht. Sie decken jeweils fünf oder sechs Generationen ab. Von Zeit zu Zeit werden neue Ahnenlisten hochgeladen. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen.

Das Projekt Ahnenlisten ist erfolgreich gestartet. Inzwischen wurden die Ahnenlisten von sechs Mitgliedern auf der Website veröffentlicht. Sie decken jeweils fünf oder sechs Generationen ab. Von Zeit zu Zeit werden neue Ahnenlisten hochgeladen. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen.

Die eingereichten Ahnenlisten brachten bereits Interessantes zutage. So zeigte sich beispielsweise, dass…

Neue Ahnenlisten werden jederzeit gerne entgegengenommen.